|

|

|

|

|

|

| 撰編:田可亮 |

最後更新時間:7月 | 1日 , 2025 |

|

|

2163 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

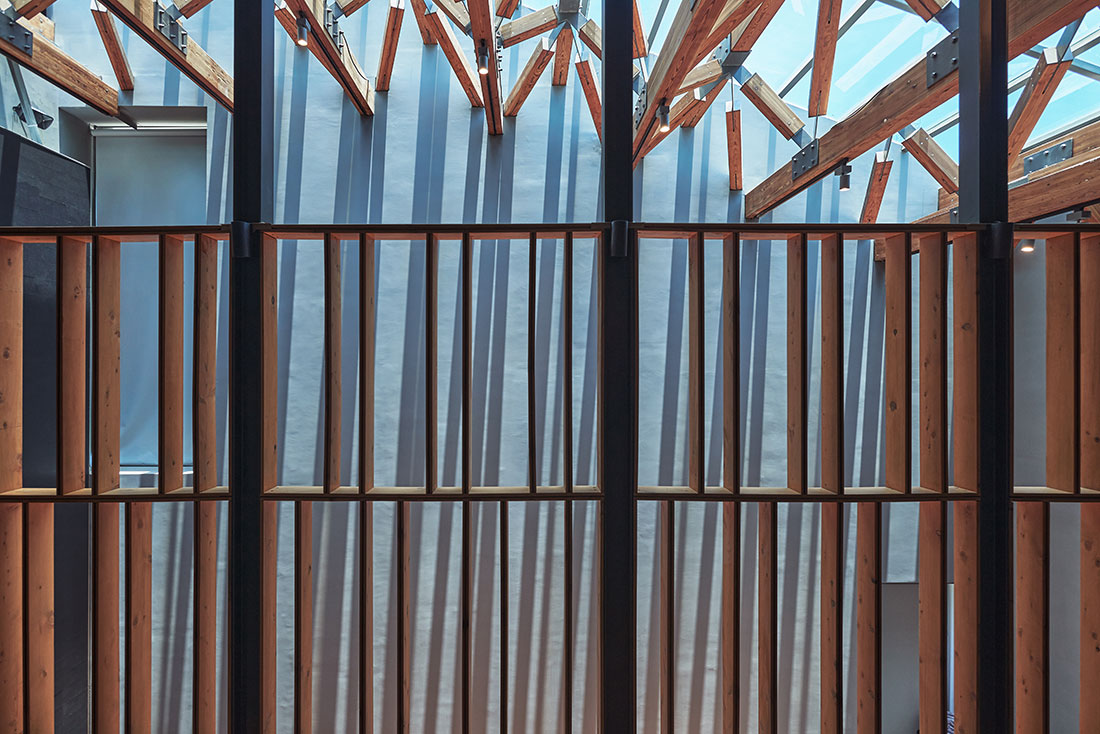

| 位於桃園,桃園市立美術館建築群之一的橫山書法館,得到了2023年台灣建築獎首獎的肯定,其背後的操刀建築師-潘天壹建築師長年致力於自然共生、在地文化與空間記憶的探索,將童年成長於眷村的經驗,化為對土地的溫柔注視與建築的詩意語彙。他的設計風格質樸內斂,重視環境與材料的本質,擅長於結合舊時風華與現代需求,從橫山書法藝術館、花博發現館到花蓮山海劇場,作品深具人文關懷與在地溫度。 |

|

| |

在接受iBT數位建築雜誌訪談時,詳細跟我們分享了他過去的成長背景。在他年幼時,曾居住於軍公教眷村,以及農校的宿舍,即以日式建築為主的平房。這段特殊的生活經歷開啟了他對於空間和環境的敏感度,以及在村莊和社區中生活的獨特體驗,逐漸培養了他對於空間和建築與環境相互關係的基本感知。接著,他逐漸接觸到多元的外來文化,其中包括日本的卡通動漫文化,尤其是其中的科幻場景,進一步激發了他對於空間的想像。

在日本戰後時期,新生代建築師嶄露頭角,包括代表性的代謝派建築師丹下健三以及傑出的日本機械主義建築師高松伸。這個時期充滿了創新與能量,出現了大量的建築宣言,呈現出多樣性的建築風貌,包括像太空梭一樣宏大的機械式建築。卡通動漫也刻畫出廣泛多樣的角色,潘天壹曾思考是否能將這樣的想像力應用於創意領域,甚至幻想成為動漫導演。後來,他發現建築能像科幻一樣戲劇性,動漫裡面太空梭般的建築場景也引發了他對空間的幻想,潘天壹:「所以那時候一度覺得自己是不是有可能變成一個動漫導演或者是去創造一些這種超科幻的、一個想像性的事情,那時候會覺得怎麼建築物也可以這麼科幻可以這麼的戲劇性(dramatic)?後來就覺得如果沒有辦法能夠像Musk一樣去打造太空梭的話,那就老老實實地來落地做建築好了。」於是他決定投身建築創作。

潘天壹年輕時一心一意專心進入建築學習歷程,但某個時刻,他突然意識到建築可能並非像他想像的那麼戲劇性,也不像超現實或野獸主義。他在探索過程中遇到了一種截然不同的聲音,這個轉變源自於他對近年來安藤忠雄所設計的極簡住吉長屋的觀察。這座建築承襲自現代主義先驅科比意的思想,透過一種不同於之前野獸主義和機械主義的方式來呈現,從而對潘天壹帶來極大的震撼。

潘天壹指出,他發現從成為一名建築師的過程,從對建築的狂放想像到實際的學習過程,充滿著有趣的轉變。建築不再僅僅是幻想的結果,而是需要面對多方面的考量。儘管如此,他仍然認為經典的建築作品是永恆的,它們的吸引力隨著時間而不斷更新。這些作品對於從事建築的人來說具有深遠的影響,有時甚至會引發一種想像,好像某些建築師可能來自外星,如同安藤忠雄或科比意。這段時間的探索與學習塑造了潘天壹對於建築的獨特見解,也讓他更加珍惜經典的建築之美,奠定其成為建築師的基石。

建築創作的本質:從材料特性到環境需求的聆聽與反芻

當我們考慮設計一座建築時,無論是關於其外觀還是其本質——即它為何而存在的問題,潘天壹強調了一種重要的設計方法。他表示:「我們會先回歸建築的本質,就像我們近年來談論的實構築一樣。」實構築關注的是建築的根本特性,包括地方性材料的特性。這種方法追求減少不必要的裝飾和動作,專注於理解建築的本質和其所需的物理環境。

潘天壹認為,在設計過程中,建築師的角色應該更多地是聆聽和理解,而不僅僅是追求個人的設計理念。他表示,建築師應該願意暫時放下自己的預設觀念,多花時間聆聽環境、基地,以及設計任務的本質,他也在專訪中舉例提到類似於尋找客家文化的本質。這種方法通過從地理、風水和自然環境中獲取啟發,使設計者能夠更好地了解建築應該使用的材料,以及其物理環境的需求等。潘天壹指出,每個建築和基地都是獨一無二的,因此設計過程需要細心關注其獨特性。然而,他也提到,由於時間和成本等因素,有時候設計者會忽略深入思考業主需求和自然環境特性的機會,這是可惜的。因此,確定材料和建築方法時,應該回顧基地的背景,並更加深入地理,了解基地的特點,以使設計更貼近環境。

潘天壹還強調,在這個快節奏的時代,設計者需要提升設計方法。如果希望在較短的時間內理解基地和需求,就必須提高精確度,這可能意味著更快地接觸多種媒介、聆聽業主的意見,以及更深入地瞭解土地的聲音和自然生態系統的特性。只有這樣,設計者才能在最短的時間內找到設計的蛛絲馬跡。

「Old Fashion」建築:從古老文明生活的熟悉感到自然共生的保存

「傳承舊式風格與自然共棲」可說是潘天壹秉持的建築哲學。專訪中,潘天壹強調:「我們好比談論時尚(fashion),同時也存在另一種叫做『old fashion』。這種情況下,建築並非僅由強烈個人意志塑造,而是在延續過去,將近數百年的古老文明生活中,我們對過去的熟悉感。」這段話可以了解潘天壹將其建築哲學比喻為一種「old fashion」風格,不一定來自強烈的個人意志,而更像是對數百年來古老文明生活的延續,尤其是像眷村或聚落等的生活體驗,作為建築設計創作的基石。

他的設計理念強調建築應該回歸土地,承襲過去的生活,而不僅僅是當代生活的產物。進入這樣的建築,人們可能不會被外觀所吸引,而是會感受到一種熟悉的氛圍,仿佛是對已經快要被遺忘的過去空間的回憶。這種「old fashion」的回顧在現代變得越來越罕見,它提供了一種稀有的經驗,潘天壹補充說:「就像我們現在對於石虎和淺山里山文化的保存一樣,這需要特殊的保存和延續方法,以便民眾能夠感受到那種共生和共棲的特質,而不僅僅是龐大的人為構造的特點。」潘天壹分享到保持這種自然感覺和共棲環境是他們在過去十年中一直追求的目標。這包括模擬自然、保存自然,以及讓自然共棲於建築環境中,使之可見。因此,他的建築風格更傾向於質樸、寧靜,目標是讓人們感受到輕鬆和自在,這正是他團隊所追求的空間環境實踐。

熱愛土地與共同培育:潘天壹對於台灣建築的見解

橫山書法館不僅獲得台灣建築首獎的肯定,更贏得了全球卓越建設獎的金獎認可。在專訪中,潘天壹談及他心目中「好的建築」與「優秀建築師」的特點。他強調,台灣的建築師,尤其是致力於公共工程的建築師,都充滿了赤誠與對土地服務的使命感。從戰後到新生代,建築師逐漸在傳承這種脈絡,如高爾潘的北美館、王大閎的住宅和館舍等,在這些作品中,公共性都呈現經典的表述。這些表述是對土地、環境、城鄉需求和居民聲音的回應,建立了與使用者之間的情感連結。潘天壹將「做建築」比喻為共同撫養教育孩子,每一個動作和回應都彷彿是對孩子的愛護。他補充說要成為一位有溫度的建築師需要琢磨,而台灣有許多數十年來也出現了許多富有溫度的建築。對於一個好的建築,潘天壹認為它不僅體現在從規劃到施工的全生命週期中,更體現在建築師對使用者和環境的持續關注。從景觀到細節,室內空間的營繕,建築師都在空間中不斷反芻,持續保持關注。「當你發現建築師以這種方式與業主一起工作時,你會感受到他是一位優秀的建築師。」

從橫山書法藝術館到山海劇場:探索潘天壹多樣作品與未來展望

潘天壹分享了他目前的作品,其中最廣為人知的是橫山書法藝術館。此外,他提到了台中花博發現館,該建築已透過循環建築概念進行了分解,其再生磚建材則後續在中華大學進行了一些小型實構築,例如Pavilion的建造。他還提到了位於台北市的新生北老房子,這是一個早期他跟黃筠舒老師合作的歷史建築活化的案例。潘天壹還談到了位於太平山的木屋修建,參與了太平山文史館的木構建築項目。並介紹了在花蓮和花東地區進行的文創聚落改造項目。這些項目以鋼構框架方式設計,為基地進行了更新和活化。此外,他提到了位於豐濱鄉的「山海劇場」,這是一個正在發展興建中的小型聚落,將提供文創空間。潘天壹也在專訪的尾聲分享到他對這種趨勢發展的正面看法,認為未來花蓮和墾丁等地將開始出現更多偏重於遊憩和旅宿的生活環境,並歡迎人們來體驗這種慢活之旅。

|

|

| |

| ※本文圖文非經授權不得轉載,洽詢授權,請E-Mail至contact@aimag.tw[ iBT數位建築雜誌聲明 ]※ |

|

| |

|

|

|

| |

|