|

|

|

| 如果荷蘭最終被海水淹沒會怎樣?透過《WHAT-IF: NL 2100》,MVRDV為21世紀的困境提供了具象化的答案 |

|

|

|

| 撰編:MVRDV /譯:iBT |

最後更新時間:6月 | 27日 , 2024 |

|

|

3144 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| 荷蘭向來以應對不可思議的挑戰著稱,現有的大部分地區曾經是沼澤地或甚至是海域。受益於幾世紀的開發和無與倫比的工程技術知識,這片不適宜居住的環境竟然奇蹟般地變成了歐洲人口最密集的國家之一,世界最大的經濟體之一,以及世界第二大農產品出口國,僅次於土地面積超過其200倍的美國。當荷蘭社會的獨有特質與全球氣候變化或人口結構變化等不可避免的挑戰相碰撞時,會發生什麼呢?二十一世紀會是荷蘭的末日嗎?或者新的、更為激進的解決方案能否引導國家度過這個最極端的預知情境? |

|

| |

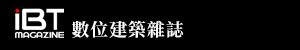

圖:在《WHAT-IF: Nederland 2100》中,三家工作室研究了下一世紀的極端情景:預測的最大全球暖化和預測的最大人口增長。/MVRDV提供

這些問題都在新出版的《WHAT-IF: Nederland 2100》一書中被討論到。在這本書中,三家城市主義和景觀設計工作室——MVRDV、IMOSS和Feddes/Olthof——研究了荷蘭在下一個世紀可能面臨的艱難決策,最終呈現出一系列的願景,展示荷蘭如何學會與自然共處、提供住宅與生活品質、保護其文化遺產,以及適應經濟新常態。該研究由Platform Ontwerp NL與荷蘭內政與王國關係部(BZK)的「美麗荷蘭計劃」(Programma Mooi Nederland)合作出版,旨在為廣大讀者描繪未來的可能性並擘劃出達成這個未來所需的步驟。

圖:該研究旨在讓廣大讀者能夠想像未來,並擘劃出達成這個未來所需的步驟。/MVRDV提供

這項工作不僅僅是學術上的模擬演練:隨著即將上任的荷蘭政府可能會引入新的空間規劃政策,《WHAT-IF: Nederland 2100》提供了社會辯論和政治選擇的素材,這些選擇可能會對現實生活產生重大影響。除了荷蘭的具體情境外,這項研究對全球超過9億居住在低窪沿海地區且受到氣候變化威脅的人們具有重要的相關性。

圖:除了荷蘭的具體情境外,這項研究對全球超過9億居住在受氣候變化威脅的低窪沿海地區的人們也具有重要的相關性。/MVRDV提供

為了為三家工作室的工作提供支撐框架,MVRDV開發了一個決策矩陣,這是一種用於未來情景的「調控平台」。它引入了一系列可調節的尺度,涵蓋各種空間規劃的考慮因素,從全球暖化和人口增長的嚴重性到應對海平面上升的方法(從技術型到自然型方法),以及從政治氛圍到住宅、自然、農業、工業、基礎設施及其他功能的分佈方式。這個決策矩陣有助於為未來情境定義一個連貫的故事線,因此為提出的每一個願景提供了基礎解釋。

圖:決策矩陣有助於定義一個連貫的故事線,考慮到住房、自然、農業、工業、基礎設施、能源等因素。/MVRDV提供

對於這三家工作室來說,決定模擬一個極端情境:預測的最大全球暖化和預測的最大人口增長。這些情境很可能也需要改變對待水資源的方法,因此假設未來的荷蘭社會將停止對抗日益入侵陸地的海洋。與現今為了適應人們的生活方式而改造景觀不同,生活方式將適應景觀。這一戲劇性的故事線讓這些工作室證明了,只要及時做出大膽的選擇,即使是最具挑戰性的條件也可以應對。

圖:工作室研究的這一戲劇性故事線讓他們證明,只要及時做出大膽的選擇,即使是最具挑戰性的條件也可以應對。/MVRDV提供

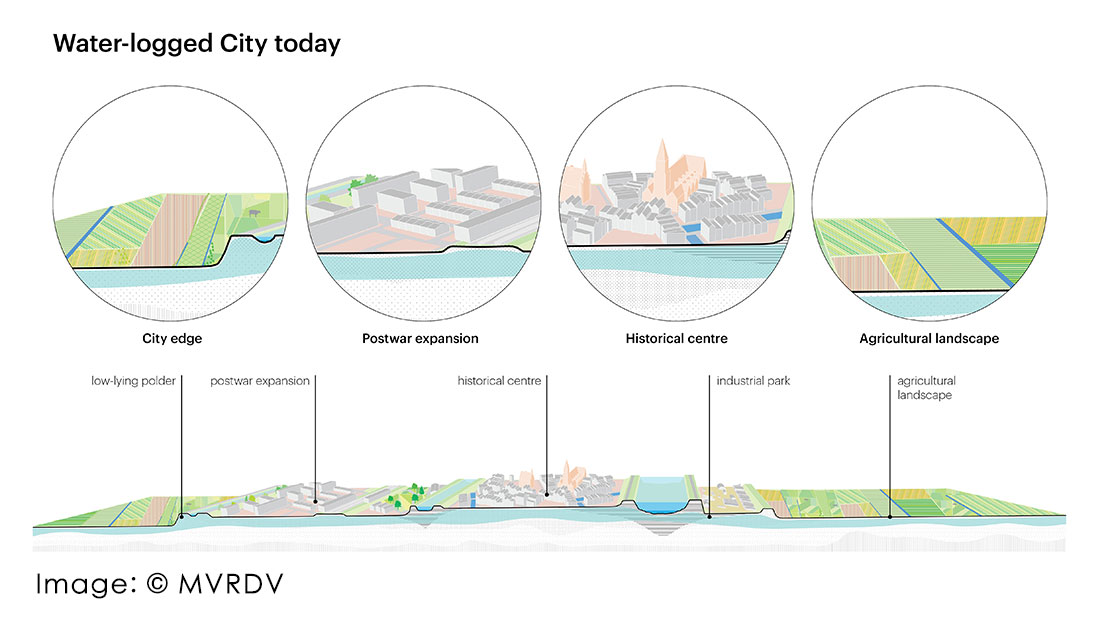

海平面的極端上升,結合新的水資源管理方法,荷蘭較低窪的西部地區,這些地區是今天荷蘭最大的城市和大部分人口的所在地將無法再抵禦海水的入侵。整個國家將不可避免地被劃分為西部的「水浸城市」和東部較高、較乾燥的「沙城」。

圖:海平面的極端上升結合新的水資源管理方法,將使國家分為西部的「水浸城市」和東部較高、較乾燥的「沙城」。/MVRDV提供

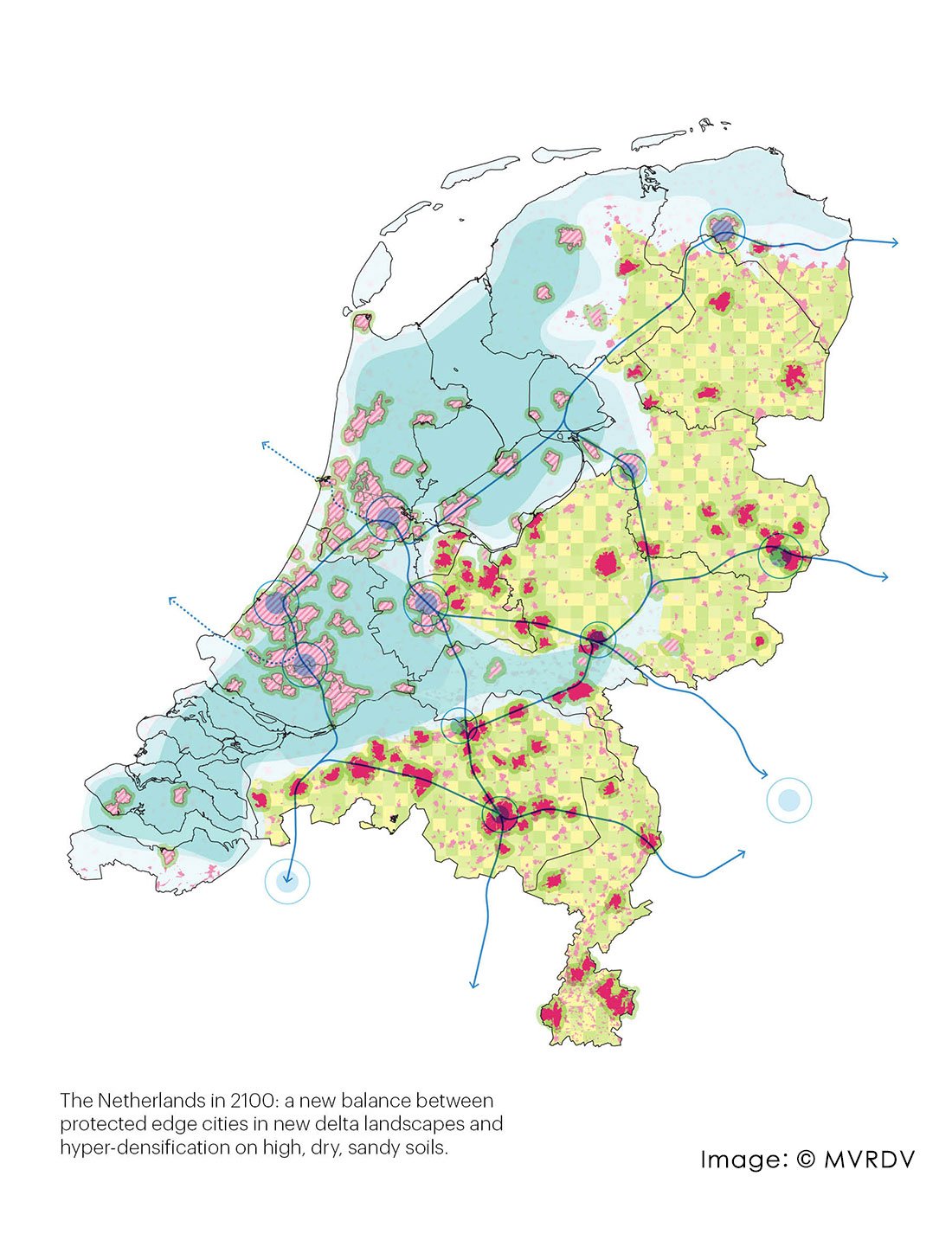

2100年的沙城

考慮到這種水文分隔,MVRDV在決策矩陣中建立了兩種互補的組合。東部的沙城將變得高度密集,所有土地用途轉為高強度利用。與目前實際的情況相反,這些城市將負責容納絕大部分的人口增長和經濟活動。居住區將重新開發以達到最大密度,農業區也將堆疊成為垂直農場,城市周圍的綠帶將作為雨水緩衝區及生物基材料的生產區,居民將在每個屋頂上找到可用的綠地。

圖:東部的沙城將變得高度密集,所有土地用途都轉為高強度利用。/MVRDV提供

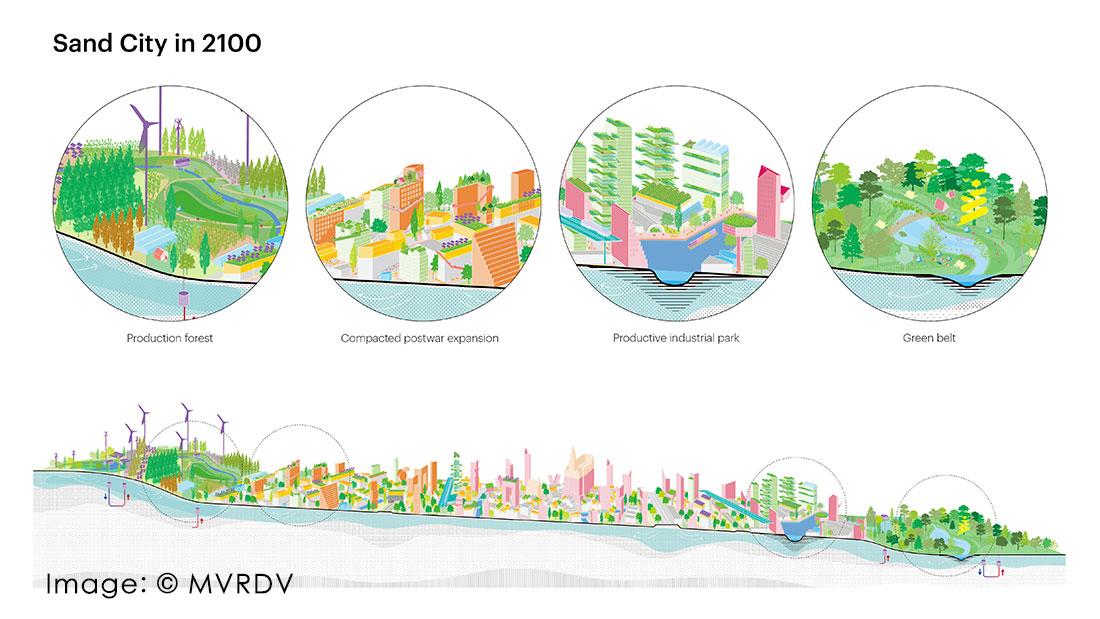

2100年的水浸城市

與此同時,西部的水浸城市可能會走上一條截然不同的道路,洪水帶來了必要的新現實。為了保護重要的遺產建築,像阿姆斯特丹這樣的城市歷史中心將被大幅提高的堤壩圍繞。因此,數世紀以來在海平面以下存活的建築將繼續受到保護,但用這種方式拯救一切似乎不太可行。在這些堤壩之外,戰後時期發展起來的社區將必須適應與水和諧共處的新生活。地面樓層將被清空,屋頂加蓋將彌補因洪水而損失的住房,而一個新的「地面」層級的步行路網將連接這些建築。在這些社區之外,傳統農業和工業將被可再生材料的生產所取代,成為土地最主要的利用方式,並與大片的自然三角洲景觀並存。船隻和其他形式的小規模水上交通將成為常態。水浸城市將成為與自然和諧相處的韌性和適應性的先行者,一個超現代的城際運輸網將建立在大型防護堤壩中。

圖:水浸城市將保護其歷史中心,而其周邊地區將適應與水共存的新現實。/MVRDV提供

「我們希望在這項研究中傳達的是一種可能性的概念,」MVRDV創始合夥人Winy Maas說道。「現在可能很難想像,但如果有必要,我們可以生活在被水淹沒的景觀中。如果我們想,我們可以在塔樓中建立農場。如果我們願意,我們可以把恩斯赫德變成荷蘭人口最多的城市。我們不能繼續現狀,以我們知道不可持續、不具韌性、不靈活的方式建造建築,尤其是在一個大部分地區都低於海平面的國家。現在,我們需要徹底轉變對於什麼是正常和合理以及什麼是愚蠢和不可行的認知。」

圖:/MVRDV提供

“What we hope to communicate in this study is an idea of what’s possible... Right now, we need a total switch in our understanding of what seems normal and sensible, and what seems foolish and untenable.”

–Winy Maas

《WHAT-IF: Nederland 2100》由Platform Ontwerp NL委託完成,這是一個由荷蘭專業建築師協會(BNA)、工程師協會(Koninklijke Nederlandse Ingenieurs)、城市規劃師協會(BNSP)、景觀建築師協會(NVTL)和室內設計師協會(BNI)共同合作組成的倡導平台,並且聯合了空間質量聯盟和大都市聯盟。這項研究於6月3日向內政與王國關係部的空間與生活環境主任Irene Jansen展示。

原始文章可點擊下方連結全文閱讀(荷蘭文)

https://bit.ly/3XGsVO1

|

|

| |

| ※本文圖文非經授權不得轉載,洽詢授權,請E-Mail至contact@aimag.tw[ iBT數位建築雜誌聲明 ]※ |

|

| |

|

|

|

| |

|