|

|

|

|

|

|

| 撰編:吳珊珊 |

最後更新時間:11月 | 4日 , 2025 |

|

|

3780 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| 在台灣,地震已經是一種日常、一種生活。它深深刻入營建產業的思維裡。當地震發生時,地表的加速度會把能量傳遞給建築物,形成震幅與位移。從工程角度來看,這不只是「搖晃」,而是一連串能量的輸入、吸收與消散。如何讓建築在這股能量傳遞鏈中穩定下來,正是防震設計的核心。 |

|

| |

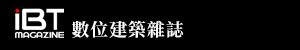

在防震工程的詞彙裡,「隔震」、「制震」與「耐震」是最常被提起的三個名詞。它們都與地震力的對應有關,卻各自代表不同層次的設計邏輯。有人誤以為三者互相取代,其實它們是同一系統下的不同手段,分別作用於「能量進來之前」、「能量進入之後」與「結構自身的抵抗力」這三個階段。要真正理解防震建築的原理,必須先從這三個詞說起。

圖:隔震是透過在建築物的基部或中間樓層設置隔震層,震波的能量「隔開」,讓整個結構在地震時可以水平滑移

隔震(Isolation)──讓能量進不來

隔震(Isolation)在日本稱作「免震」,其概念在於把地震波的能量「隔開」。工程上,隔震是透過在建築物的基部或中間樓層設置隔震層,讓整個結構在地震時可以水平滑移。這個隔震層就像柔軟的墊層,能將高頻震動過濾掉,使傳遞到上部結構的加速度大幅降低。簡單來說,地震來時,地面會劇烈晃動,但隔震層讓建築的主體保持「溫和的搖擺」。能量雖然進入系統,但被延緩、被削弱。這樣的設計不僅保護主要結構,也能減少牆面裂縫、設備損壞與內部人員的不適。隔震的最大特點,是能讓整棟建築「脫離地表的暴力節奏」,像是踩著避震器在搖。

然而,要讓建築「可以搖」,其實很難。電梯、樓梯、水電管線都要能容許隔震層的水平位移,否則建築雖穩,系統卻會被拉斷。因此隔震是整棟建築的整合工程,而不是單一構件。它最適合那些必須維持運作的關鍵設施——例如醫院、指揮中心、資料中心等——因為隔震能讓建築即使在大地震中仍維持近乎彈性狀態,不僅不倒,還能繼續工作。

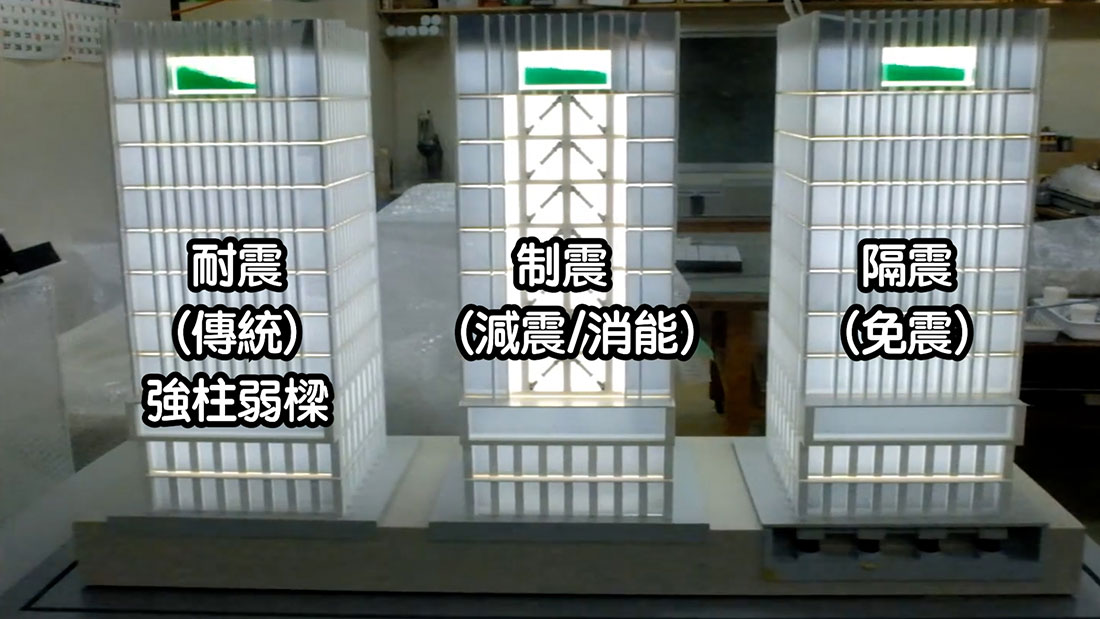

圖:制震是透過制震裝置吸收部分能量,減少震波傳遞至主要結構。

制震(Seismic Control)──讓能量被吸收掉

制震(Seismic Control)或稱消能,是在能量進入建築之後的防線。當地震波進入結構系統,制震裝置──例如阻尼器、制震斜撐(BRB)、剪力牆、調諧質量阻尼器(TMD)等──會吸收部分能量,並把震動轉化成熱能或位移能,減少傳遞至主要構件的力量。

制震的原理在於「消耗」而非「抵抗」。它讓建築在震動中更柔順,而非更僵硬。這樣的設計特別適合中高層或瘦長型建築,因為高層的自然週期長,容易產生共振與過大擺幅。透過制震裝置,建築的層間位移、人體感受與設備損害都能大幅降低。在日本的專業分類中,「制震」幾乎等同「消能」。制震建築就像人體的肌肉,當地震來臨時,它不是死撐,而是主動收縮、吸收能量,減少骨架受損。對既有建築來說,制震也是一種相對容易導入的補強方案,施工干擾小、成本彈性高,因此成為都市更新與舊建物耐震改造中最常見的技術之一。

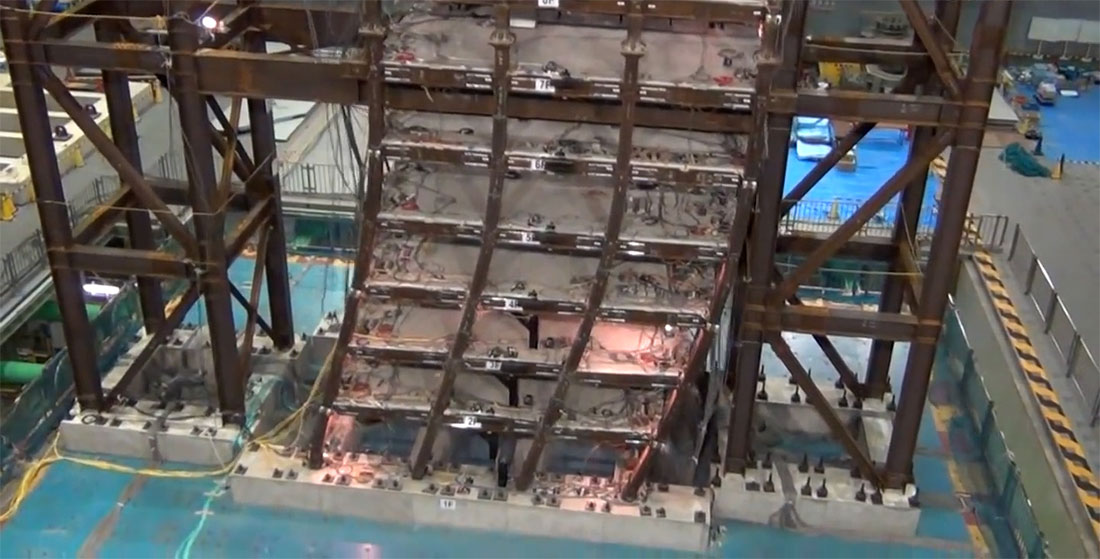

圖:建築物本身需要具備抵抗地震的能力。

耐震(Earthquake Resistance)──讓建築自己有韌性

耐震是三者中最基礎、也是最全面的防震概念。它代表建築物本身抵抗地震的能力——包括強度與韌性兩個層面。強度是「不被壓垮」的能力,韌性則是「不被折斷」的能力。這兩者缺一不可。鋼筋混凝土(RC)結構正是耐震的典型:混凝土負責承受壓力、鋼筋抵抗拉力,兩者協同工作,在地震力推擠下能變形、吸能、不倒。這種設計的核心在於「塑性變形」——當結構超出彈性範圍時,不會立即斷裂,而是透過局部變形來釋放能量。這就是所謂的韌性設計。

許多人誤以為「混凝土越硬越好」。其實「磅數」只是強度的單位,並不意味越高越安全。太強的混凝土反而可能太脆,缺乏變形能力。真正的耐震建築,講求的是「剛柔並濟」:適度的強度搭配足夠的韌性,讓整體結構能以控制的方式吸收地震能量。強度讓你撐過地震,韌性讓你活下來。

沒有最強的建築,只有最合適的系統

隔震、制震、耐震並非彼此競爭的技術,而是不同需求下的工具組合。防震設計的目的,不是追求「最強」,而是追求「最合適」。中低層建築若希望減少地震加速度、保護牆面與設備,隔震是良好的選項;高層建築若擔心人體不適與層間變形,制震系統更能發揮效果;而耐震設計則是所有建築的基礎,無論是否使用其他裝置,建築本身的韌性與強度永遠是最後一道防線。防震工程的精髓,在於對能量流動的理解。地震是一種能量事件,而建築是一個能量管理系統。隔震負責把能量隔在外,制震負責把能量消耗在內,耐震則負責承受殘餘的力量並維持整體穩定。三者共同構成現代建築的防震層級,讓建築不僅能「抵抗地震」,更能「與地震共處」。這樣的設計哲學最經典的表述,是耐震設計的三原則:「小震不壞,中震可修,大震不倒。」小地震時,建築保持正常運作、無需維修,營運得以持續;中型地震時,雖可能有局部損傷,但損害可控、系統可快速復原;而在強震之下,結構雖可能變形,但整體不崩潰,確保生命安全。這三句話,是所有防震設計的最終目的,也是工程倫理的底線。

依樓層與材料找到最合適的系統

在不同樓層與結構型態中,隔震、制震與耐震各自展現出不同的效果與適配性。工程師在設計初期的抉擇,不只是技術問題,更是對行為機理與成本效率的平衡。

在中低樓層建築中,整體系統較為「硬」,自振週期短,容易受高頻地震影響。若採用隔震系統,能有效把高頻能量濾掉,讓上部結構承受的地震力大幅減少,不僅經濟性高、施工整合容易,修復與後續維護也更具彈性。隔震在這類建築中,往往能以較小代價取得明顯效益。至於中高樓層與超高層建築,因高寬比瘦長、結構柔度大,若一味追求隔震反而可能導致系統過度晃動。這類建築通常以制震/消能技術為主,例如粘滯阻尼器、BRB 制震斜撐、TMD 慣性質量阻尼器等,藉由分散能量與控制層間位移,提升使用舒適度與設備穩定性。這些系統能在不中斷建築運作的情況下,顯著降低震動反應。

而從材料與結構行為來看,低矮建築使用較高強度的混凝土,對剛度與承壓有利;但在高層系統中,單純提高混凝土強度並非最優解。高強度混凝土容易失去延性,必須與精確的鋼筋細部設計結合,例如強柱弱梁、塑鉸控制與斷面約束等耐震細部,才能真正達到「韌性設計」。防震的關鍵不在「越強越好」,而是「放在對的位置」,讓材料之間彼此協同。

過去的防震設計以「不倒塌」為唯一目標,如今,工程界的思維已經進化到「性能導向設計」(Performance-Based Design)。在新的框架下,建築不僅要抵抗地震,還要確保震後能快速恢復功能。這意味著從醫院到資料中心,從住宅到公共設施,都必須設定不同的性能目標。例如,醫院在地震後仍需保持手術與急診功能;資料中心必須確保伺服器持續運作;而學校與住宅的重點則在於安全撤離與快速修繕。不同的功能目標,決定了防震系統的搭配——有的以隔震為主,有的以制震補強,有的則回到結構本身的韌性設計。防震工程的價值,不在於某種材料或裝置的「強」,而在於它能否讓建築在不同強度的地震後,仍然「能用、能修、能活」。因此,防震的關鍵,不在於用什麼,而在於「怎麼用」。隔震需要結構、水電、電梯、外殼的同步設計;制震需要阻尼器、連結構件與框架的整體協調;耐震更要求在施工與監造過程中精準控制品質。這是一個跨領域、跨專業的系統工程。

真正的防震思維,是從建築的生命週期來看風險管理。它關心的不只是瞬間的安全,更是長期的可用性與復原力。當地震成為一種可以預期的事件,防震設計就不再是被動的防守,而是一種積極的韌性策略。地震是能量事件,建築是能量管理者。隔震隔開能量,制震吸收能量,耐震承受能量。當一棟建築能在地震中維持結構安全、設備穩定、功能延續,它便從「可生存」邁向「可持續」。真正的防震工程,不是與大自然對抗,而是學會與它共振共存,讓建築在震動的土地上,依然穩穩地呼吸。 |

|

| |

| ※本文圖文非經授權不得轉載,洽詢授權,請E-Mail至contact@aimag.tw[ iBT數位建築雜誌聲明 ]※ |

|

| |

|

|

|

| |

|