|

|

|

|

|

|

| 撰編:吳珊珊 |

最後更新時間:10月 | 20日 , 2025 |

|

|

1586 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

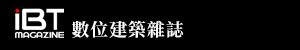

| 日本建築大師隈研吾(Kengo Kuma)是當代最具國際影響力的日本建築大師之一,以「與自然共生」的建築理念聞名於世。1979年自東京大學建築學研究所畢業後,先後於哥倫比亞大學擔任客座研究員,並在慶應義塾大學、東京大學等校任教。1990年,他創立「隈研吾建築都市設計事務所(Kengo Kuma & Associates)」並以此為基地開啟國際性的創作旅程。 |

|

| |

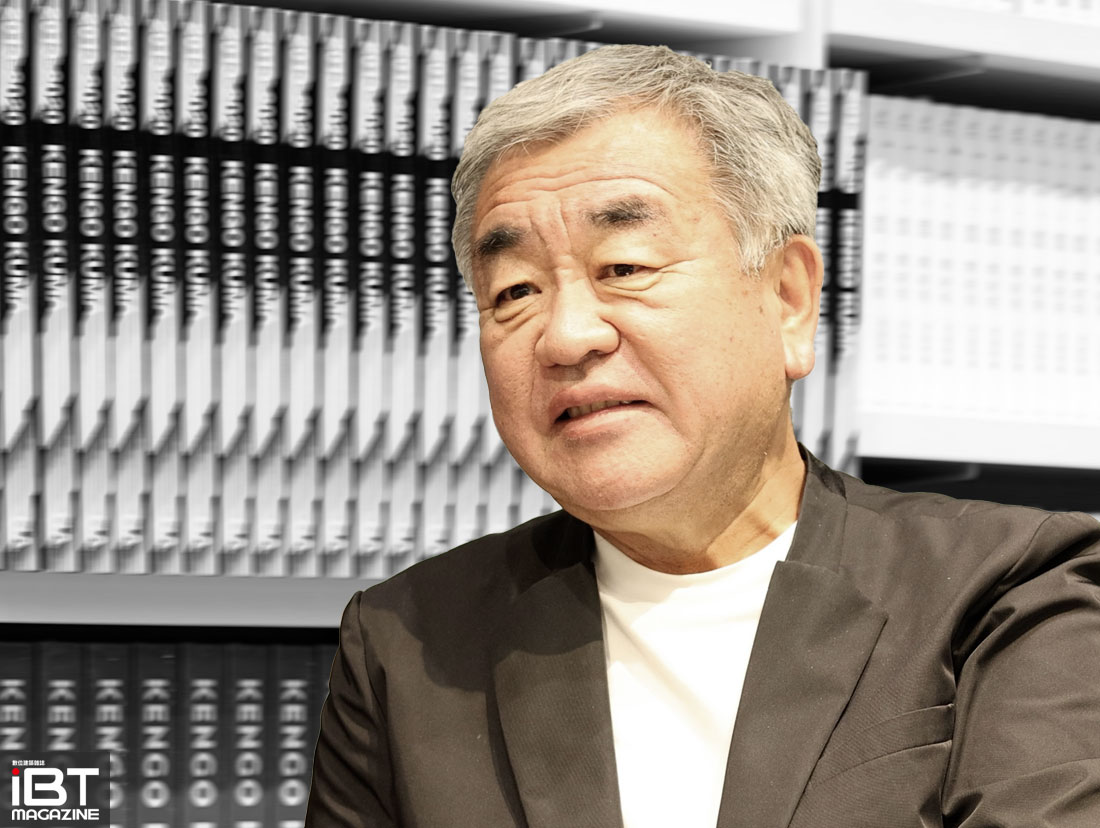

1964 年,十歲的隈研吾第一次看見丹下健三設計的代代木體育館。「那天父親帶我去看奧運游泳比賽,我站在體育館外,整個人被震撼。那是一棟像寺廟般壯麗,卻又極現代的建築。我問父親誰設計的,他說是丹下健三——那是我第一次知道有『建築師』這個職業,也在那天決定要成為建築師。」那場初遇為他開啟了一生的方向,建築成為他理解世界的語言。

圖:代代木體育館/ADOBESTOCK

1986 年,他在東京成立了個人事務所。那是日本經濟最繁盛的年代,時尚品牌與開發商爭相邀請他設計,作品接連不斷。然而短短四年後,泡沫經濟崩潰,所有案子一夕消失。「那時我們幾乎沒有工作,像被抽走地基。但回頭看,那場災難成為我人生最重要的轉折。」在那段失落的時期,他決定離開東京,開始走入日本各地。「我發現真正的日本並不在東京,而在鄉間。那裡有未被工業化破壞的風景,也有世代傳承的工藝。」他提到自己曾在長野與木匠一同製作樑柱,在高知觀察紙與竹的製法,也在大分與陶工討論瓦的質地。「這些人對材料的理解是身體性的,他們不需要說太多話,動作本身就是對話。那種經驗讓我重新學會怎麼傾聽。」這十年的漂泊沒有名利,卻讓他重新找到建築的核心。「以前我以為建築是創造形體,但在那之後,我發現建築應該是理解材料、理解地方。」他說,自己從那時開始反思:混凝土與鋼鐵固然象徵現代,但也帶來距離感。「經過那段經歷後,混凝土和鋼材成了我的敵人。我希望與真正的自然材料合作,因為沒有材料的生命,建築就無法成為人類的庇護之所。」

圖:國立競技館/japan sport council提供

隈研吾對材料的描寫,像詩人談愛情。「木頭會呼吸,竹子會發出聲音,石頭會記得陽光的角度。」他強調,設計從來不是控制,而是讓建築與環境共生。「在每個專案裡,我都會尋找當地獨有的材料。那不是為了造型,而是讓建築在環境中自然誕生。」他舉例,北海道的寒氣讓他選用杉木表皮作外牆,使光能柔和地滲入;而在南方的沖繩,他改用珊瑚石與赤陶瓦,讓濕氣與熱度能自由穿透。「材料本身就是氣候的翻譯者。」

圖:檮原木橋博物館Yusuhara Wooden Bridge Museum/隈研吾建築師事務所提供

自2000 年代起,他的作品走向國際,卻始終維持相同的哲學。「不論在日本還是海外,我都用同樣的方式——與當地工匠合作,使用當地材料,尋找與環境的和諧。這不是樣式,而是一種信念。」他在法國的布列塔尼、義大利的都靈、美國波特蘭都設計過建築,「但沒有哪一棟能脫離所在地的土壤。建築不是出口商品,而是從土地裡長出來的東西。」談到台灣,他語氣帶著興奮。「台灣是一個很有活力的地方,氣候、光線、濕度都和日本不同。我們正在進行台中巨蛋的專案,那是一個圓形的建築,用自然材料去創造新的質感。我們想讓它不只是一座體育場,而是一座能呼吸的建築。」他提到在設計過程中嘗試結合竹構與木結構,希望材料能隨時間老化而更具魅力。「我很喜歡台灣職人的能量,他們的手感與日本不同,更自由也更勇敢。」他笑著說,「我想未來在台灣設一個衛星辦公室,不只是為了工作,而是希望在這裡吸收新的空氣與文化。」

圖:台中巨蛋/隈研吾建築師事務所提供

在他看來,建築的價值不在於造型,而在於「生活」。「最重要的是生活本身。如果建築師真誠地生活,這種生活方式就會自然反映在建築裡。我的設計來自我的生活,而我想盡可能地享受生活。生活與設計是一體的,不能被分開。」他相信,建築不是理論的結果,而是人如何在世界中存在的方式。

圖:日本陽光山丘Sunny Hills Japan/隈研吾建築師事務所提供

疫情之後,他決定關閉東京的大型總部,改在各地建立小型據點。「在疫情期間,我們無法出國,只能待在東京,那讓我重新思考:人原本並不是固定生活在建築裡。古代人夏天往北,冬天往南,尋找食物與陽光。那種流動的生活,才是人類的起點。」他於是開始在北海道、沖繩、岡山與和歌山設立衛星辦公室,讓團隊能與自然、社群緊密連結。「我想逃離封閉的盒子,回到自然中。建築師需要被風和光提醒,自己仍是自然的一部分。」

圖:長城Great (Bamboo) Wall/隈研吾建築師事務所提供

這樣的思考也影響他對建築未來的看法。「二十世紀的建築是工業化的結果,講求大量生產與標準化,這帶來效率,也帶來壓力。疫情之後,人們強烈地想回到自然。」他提到:「我有時會翻看疫情前後的建築雜誌。以前的頁面幾乎全是灰色,是混凝土與鋼的顏色;疫情之後,出現了木的色澤與柔軟的織物。世界正在改變。」

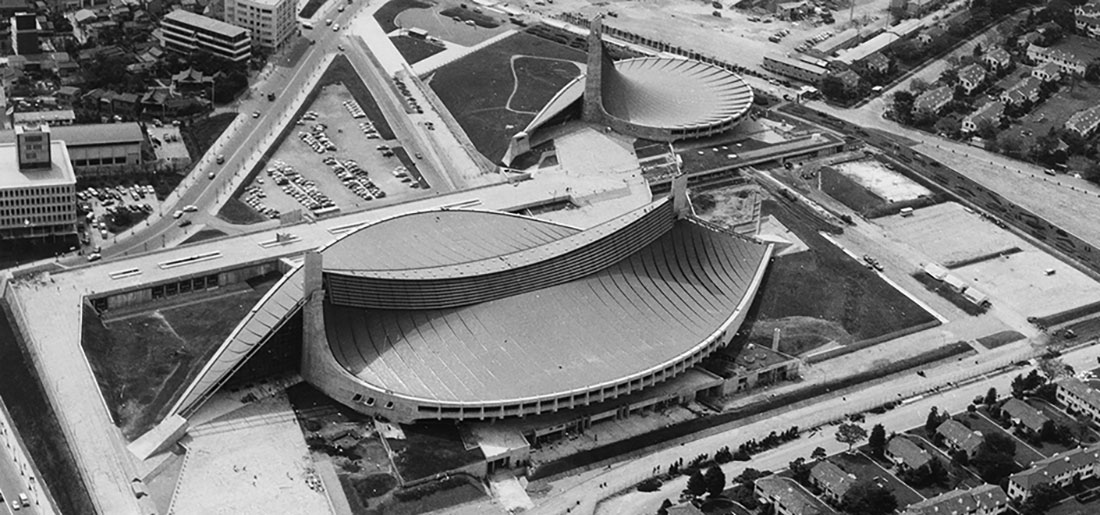

圖:鄧迪維多利亞與阿爾伯特博物館V&A Dundee/隈研吾建築師事務所提供

對於年輕建築師,他的建議一如他的設計——回到原點。「在大學裡,我與學生是一起設計,而不是單純教導。我們會設計小亭子,用電腦研究結構,然後親手組裝。只有親手去摸材料,才能理解設計的真實。設計不應停留在圖紙上,而應該完成於現場。」他認為「設計」這個詞應重新被定義,「它不是腦袋的活動,而是身體的經驗。」當談到東京奧運主場館,他語氣變得柔和。「第一屆奧運的代代木體育館讓我看見混凝土的自由,它可以改變城市;而我希望新國立競技場用另一種方式啟發年輕一代。」他選擇木材作為主體結構,「用木設計大型體育場很罕見。我想傳達一個訊息:我們可以回到木材,回到自然,回到人。」他希望這座建築不僅改變城市天際線,更能改變人們的思考方式與生活方式。

提到理論,他微笑地說:「《負建築》是我設計的基礎,也是一種對二十世紀建築的批判。那個世紀的建築師不尊重環境,而『負建築』的意義,就是學會尊重。只有尊重,建築才能與世界和諧。」他進一步談到近年的構想:「《擬聲建築》(Onomatopoeia Architecture)靈感來自自然現象。日語裡有許多擬聲詞,如 parapara、chirachira、kirakira,它們形容風、光、雨的狀態。我希望建築也能表現這種現象,而不只是形狀。形狀屬於二十世紀,而我想表現自然的現象。」

從十歲那年仰望代代木體育館,到今日為東京奧運與台中巨蛋設計,隈研吾始終堅持一個信念:建築必須回應自然,也必須回應人。他說:「設計與生活是一體的。當建築重新與材料、時間、自然連結,它才真正屬於人。」這位以柔克剛的大師用半個世紀的實踐證明——現代建築的未來,不在於更高的鋼筋與混凝土,而在於重新學會謙卑地與自然共處。唯有尊重,自然與人類、建築與世界,才能重新和解。

|

|

| |

| ※本文圖文非經授權不得轉載,洽詢授權,請E-Mail至contact@aimag.tw[ iBT數位建築雜誌聲明 ]※ |

|

| |

|

|

|

| |

|