|

|

|

|

|

|

| 撰編:吳珊珊 |

最後更新時間:7月 | 31日 , 2025 |

|

|

1932 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

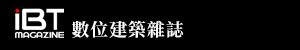

| 高雄流行音樂中心坐落於城市與大海的交會處,是一個具有都市邊界意義的基地。基地面積約十一公頃,總長一千八百公尺,由兩大區塊組成,空間尺度廣闊,呈現狹長型態。西班牙建築師Manuel Monteserín團隊x翁祖模建築師事務所團隊以「都市設計」的宏觀觀點切入,以此基地視為城市紋理的延伸,而非單一孤立的建築聚落。這樣的觀點,使高雄流行音樂中心從一開始就超越了傳統音樂場館的功能界定,而是著眼於城市與海洋之間的對話、以及都市生活如何在此被延續、被轉譯。 |

|

| |

都市邊界的詩意開端:從場域到設計理念

設計初期,設計團隊並未急於定義建築物的位置或規模,而是先讓基地與周邊的土地產生聯想,進行都市邊界的重新界定。大業設計徐沛津所長表示,他們觀察到,這塊土地的盡頭就是海,基地也因此成為「都市的邊境」,是一個城市與大海之間的介面。他們從都市設計的角度出發,讓城市的街廓與空間肌理自然地延伸進場域,將基地內的動線設定為城市街道的延續,並使這些「穿越」基地的動線成為開放空間與活動節點,同時也是讓海洋季風自然流動的通道。為了不阻斷海洋季風的流通,設計團隊刻意保留貫穿基地的主要空地作為開放綠帶,僅在剩餘空間配置建築物,這種做法讓風能夠穿越整個基地,帶來宜人的氣候體驗,也讓市民得以自在地穿行於音樂、文化、城市與自然之間。

城市、活動與人的共構

在空間布局與規劃上,高雄流行音樂中心的設計充分體現多元功能與都市對話。整個基地分為兩大區塊,最靠近海邊的「鯨魚堤岸」(Lighthouse)被規劃為低樓層建築,藉此平衡周邊高樓林立的住宅區,同時呼應狹長基地的尺度特色。主場館則設於基地中央,擁有寬闊的空間作為音樂表演的核心舞台,緊鄰的則是文化展示區,設計上預留了最大彈性,以承載多種展覽、文化交流及大型綜合活動。同時,為了讓基地成為都市肌理的延伸,設計團隊進行了詳細的都市紋理調查,將城市街廓、街道的延伸納入設計。都市旁邊的街廓被有機地導入基地之中,這些延伸的動線穿越基地時,被界定為重要的開放空間——不僅是市民休憩、活動的場所,也是引導自然風流動、帶動城市活力的紐帶。

主場館與展示中心之間設有寬廣的中庭空間,這個中庭象徵著兩片「海浪」撞擊後所形成的縫隙,是城市、文化、音樂、市民活動交會的公共核心。設計團隊希望透過這樣的規劃,使基地不僅是音樂表演場域,更是城市生活的延伸,是多元文化、創意交流、市民參與的開放平台。這一切,都讓高雄流行音樂中心成為高雄都市活力的重要節點,也是城市人群與公共空間互動的典範案例。

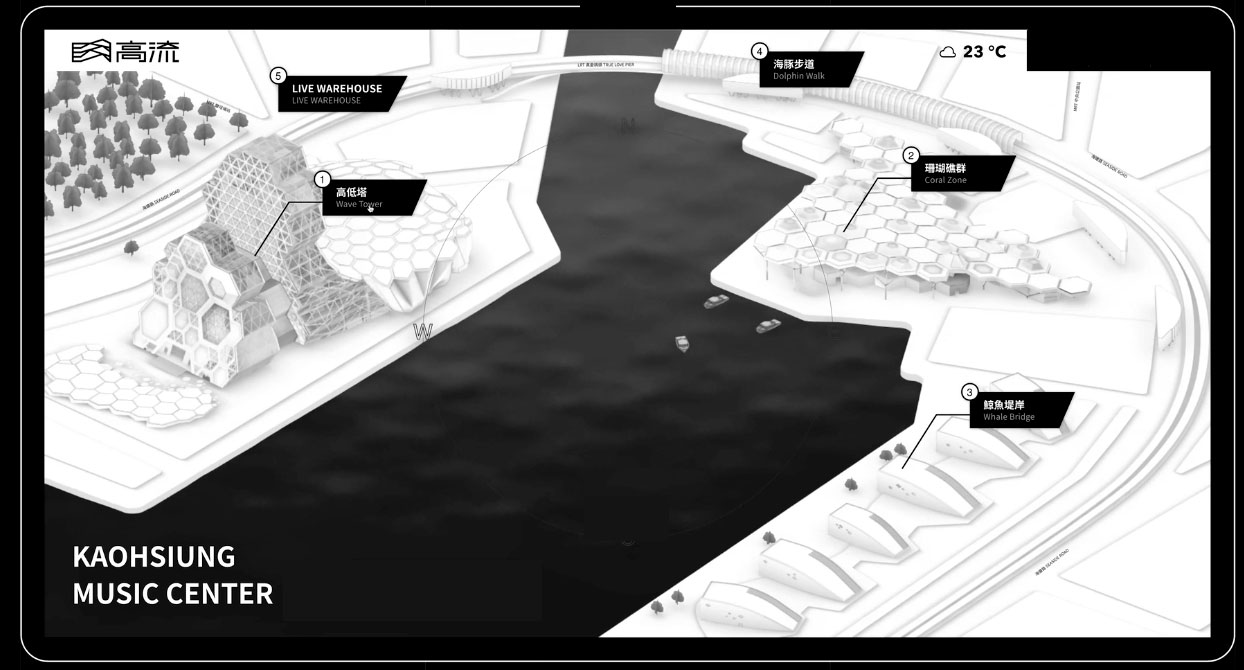

結構即造型的建築創新語彙

高雄流行音樂中心最具代表性的特徵之一,就是「結構即造型」的建築語彙。不同於傳統音樂場館以外覆包覆結構,高雄流行音樂中心選擇將結構裸露於外,讓結構本身成為建築視覺的一部分。這種作法不僅展現出現代建築力與美的結合,也大幅提升了施工與設計的精準度要求。以主場館為例,外觀所見的每一道鋼構格柵,既是遮陽設施,也是結構本體的延伸。內部則以玻璃板作為內襯,兼具隔音與天候調節功能,採取雙層Skin設計,外層負責遮陽、內層則兼顧隔音與空調。所有結構件幾乎在工廠預製,以確保最高的安裝精度,再由現場進行吊裝。每個連接點、每條鋼管都需精準定位,僅有一絲誤差,即可能造成整體造型與功能的崩壞。

高雄流行音樂中心的結構設計與衛武營的包覆式結構不同,徐沛津所長對此說明,流行音樂中心強調結構裸露,讓建築語彙回歸本質。這也意味著設計與施工團隊必須攜手合作,發展專屬的結構系統與安裝流程,克服各種幾何難題和安裝精度上的挑戰。設計過程結合了BIM及多種高階建模軟體,並與國內外專家合作,反覆討論與驗證結構的幾何次序、生命次序與施工邏輯。此外,主場館內的表演空間亦體現了結構美學與實用機能的完美融合。主表演廳屋頂以六角形結構串連,將貓道、吊具與燈光系統整合在內,結構美感與舞台機能彼此強化。這一設計讓建築本身成為藝術品,也使每一次表演都能擁有獨一無二的空間體驗。

多元彈性功能與市民參與的交織

高雄流行音樂中心主場館根據流行音樂演出的特性,強調彈性與自由。整體可容納4000至6000人,舞台、搖滾區及座席配置可隨演出內容調整。舞台後台設計讓卡車可直接進入,便於大型道具設備快速進出,極大提升國際級演出的效率。舞台與觀眾席之間的關係也更為自由,不再是單向觀看,而是能隨表演形式產生多重變化,充分回應流行音樂多元、自由、創新的特質。

戶外表演場則可容納超過15000名觀眾,設有高20公尺、長40公尺的玻璃擋音牆,不僅阻隔噪音,也可作為夜間燈光或投影秀的巨型螢幕,成為城市夜生活的主舞台。這面牆的設計從一開始就充分考慮聲學、視覺與城市景觀的融合需求,最後雖增加了成本,但也讓高雄流行音樂中心的都市界面更加開放、具穿透力。

文化展示中心及周邊開放空間亦賦予基地更多市民參與的可能性。設計團隊原希望戶外空間可舉辦夜市、市集等活動,將高雄在地生活融入建築之中。雖然最終因管理與安全考量,部分活動難以完全落實,現有空間仍具備高度彈性,可舉辦文博會、藝術市集等多元展演。這讓高雄流行音樂中心從單純的音樂場館,進一步成為市民日常生活的延伸舞台,也成為城市公共生活的載體。

城市意義的理想與現實

高雄流行音樂中心從設計、施工到營運,歷經多次角色轉換與現實妥協。設計團隊一開始即以開放、自由、市民參與為理想目標,期待中庭、文化展示區、戶外空間都能成為城市共享平台。然而,在後續管理單位的實際考量下,為了安全、維護與管理責任,部分原本規劃開放的空間最終必須加裝玻璃幕牆、鐵捲門等設施,使開放度受到限制。這種理想與現實的落差,其實是台灣所有大型公共工程都經常面臨的結構性問題。建築師雖懷抱理念與願景,但在公共工程的分段交接、權責劃分過程中,原始設計的完整性難免受到挑戰。這也導致設計意圖與實際使用需求之間產生某些程度與意義上的斷裂,公共空間的最大價值未必能百分百發揮。然而,即便如此,高雄流行音樂中心依然成為高雄都市風景中不可忽略的節點。其結構、空間、光影變化與城市景觀互動,成為市民生活的詩篇。

徐所長說:「真正的建築意義在於它能夠在城市中自行發聲,成為城市人不經意的發現。」在專案結束前,設計團隊特別邀請攝影師從城市不同角度遠望高雄流行音樂中心取景記錄,從中發現高雄流行音樂中心宛如城市雕塑,在宗教廟宇、老街、住宅區與現代城市背景間穿梭。高雄流行音樂中心不再只是單一的地標,而是城市多元文化的象徵、一段都市新樂章的開端,同時,隨著市民參與度提升與城市發展的持續推進,高雄流行音樂中心也將繼續調整自身角色,成為高雄文化、音樂與市民生活的重要平台。

|

|

| |

| ※本文圖文非經授權不得轉載,洽詢授權,請E-Mail至contact@aimag.tw[ iBT數位建築雜誌聲明 ]※ |

|

| |

|

|

|

| |

|