|

|

|

|

| 隨著全球氣候變遷和地球暖化問題日益嚴重,超過150個國家已承諾在2050年前達成溫室氣體淨零排放的目標。臺灣也不例外,於2023年2月15日正式施行《氣候變遷因應法》,明確將2050年設定為淨零排放的國家目標,為國內的氣候治理提供了法律基礎。 |

|

| |

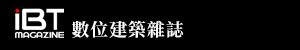

根據國際能源總署(IEA)2021年《全球能源部門2050年淨零排放路徑》報告(詳圖1),達到淨零排放的關鍵在於全領域提升能源效率、能源部門的減排以及再生能源和新興燃料技術的推廣。特別是在建築部門,需要結合節能技術與再生能源,以降低整體耗能並實現淨零目標。本文將從政策背景、臺灣淨零建築路徑、技術措施、國際經驗、挑戰與展望等多角度,深入探討臺灣的淨零建築策略與發展。

圖1:「全球能源部門2050年淨零排放路徑」報告(資料來源:國際能源總署IEA,2021)

臺灣淨零建築政策的背景與推動框架

臺灣在《氣候變遷因應法》中明確了2050年達成淨零排放的目標,並要求各部門需依此目標制定具體的減排措施。為了加強政策的跨部會協作,臺灣行政院於2020年啟動「淨零排放目標期程及因應作為研商會議」,負責協調各部會的政策制定與執行工作。此會議涉及的議題涵蓋長期能源政策、電動交通發展、低碳技術研發以及濕地固碳等,其中,淨零建築政策由內政部主導推動,並由建築研究所參考IEA的報告,以及日本、美國、歐盟等國經驗,於2021年提出「淨零建築」路徑藍圖。藍圖中提出,應在建築耗能減少50%的基礎上,利用再生能源進行碳中和,以實現零碳排放的目標。

建築能效與淨零建築的技術措施

臺灣的建築能效評估系統TBERS(Taiwan Building Energy-Efficiency Rating System)是內政部設立的標示系統,旨在推動建築能源效率提升。該系統依據「綠建築標章」中的節能指標,評估建築物外殼、空調系統和照明系統的能效,並將建築物的能源效率依高至低分為1至7級。能效屬1級且達到一定標準的建築物可被標示為「近零碳建築」(第1⁺級),成為市場上高能效建築的標竿,進一步吸引市場需求。

TBERS系統的推行分階段進行,並於2022至2025年間逐步實施,預期整合綠建築標章後可提升全國建築的節能率至30%。此外,為配合政府的2050年淨零排放目標,TBERS系統還加強了智能監控技術和數據分析的應用,如引入建築能源管理系統(EMS)以實現即時能源管理,並協助業主在需要時進行能耗調整。

國際淨零建築案例與經驗借鑑

臺灣在推動淨零建築時,參考了許多國際成功經驗。英國、美國和日本是淨零建築推廣的領先國家,各自採取了具體的政策和技術措施。例如,英國在2019年依據歐盟《建築物能源性能指令》(EPBD),要求所有新建公共建築符合「近零能耗建築」標準,並在2020年進一步推廣至所有新建建築。該政策鼓勵建築使用多層隔熱和再生能源系統。倫敦的伊莉莎白女王奧林匹克公園即是成功案例之一,該園區的建築設計採用了高效節能技術,如雙層隔熱和太陽能供電系統,成為該政策的示範。

美國加州於2020年起要求所有新建住宅達到「淨零能耗」標準,並鼓勵安裝太陽能光電系統。例如,舊金山的Salesforce Tower大樓安裝了大量太陽能光電系統,為大樓的運營提供了可觀的再生能源,成為再生能源應用的典範。美國能源部的「節能建築挑戰計劃」也透過提供資金和技術支持,幫助業主和企業達成建築淨零目標,顯示出積極的政策效果。日本自2015年推行「ZEB Ready」(準淨零建築)標準,要求新建公共建築在2020年達成ZEB標準,並期望在2030年讓新建建築物達到ZEB平均標準。ZEB Ready建築需達到50%以上的節能效果,並廣泛使用高效空調系統、隔熱材料和太陽能設備等技術,以適應高溫高濕的日本氣候。ZEB Ready標準的推行使得日本成為亞熱帶地區淨零建築推廣的重要參考。

臺灣淨零建築藍圖的具體階段目標

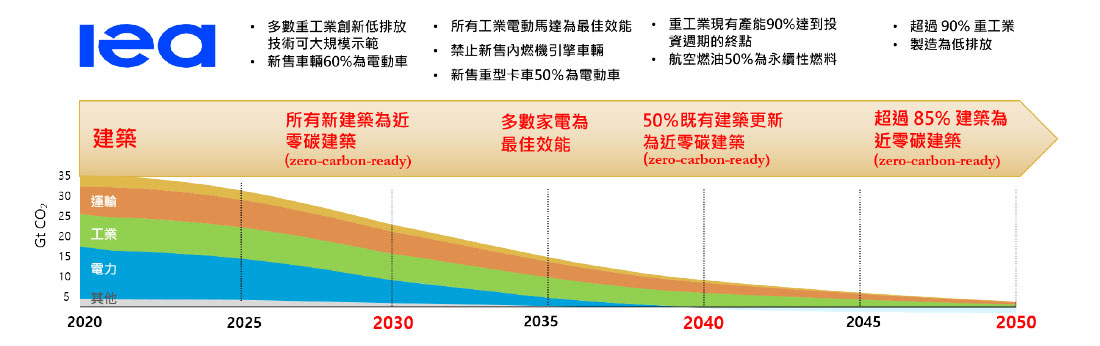

為實現2050年淨零建築的遠景目標,臺灣政府於2022年宣布了「臺灣2050淨零排放路徑及策略」(詳圖2),分三階段推動淨零建築。首先,在2030年前,所有新建公共建築需達到「建築能效第1級」或「近零碳建築(第1⁺級)」標示,藉此強化公共建築的示範效應;其次,至2040年,目標是將50%的既有建築更新至「建築能效第1級」或「近零碳建築(第1⁺級)」標示,進一步降低碳排放;最終至2050年,所有新建建築物須達到「近零碳建築(第1⁺級)」標示,並確保全國超過85%的建築物符合節能減碳要求。

這些具體目標旨在透過法規修訂和政策引導,逐步實現臺灣建築部門的淨零排放。此外,臺灣也針對高耗能建築推出多項激勵措施,例如稅賦減免、綠色金融工具、都市更新容積獎勵等,以鼓勵民間建築的節能轉型。

圖2:臺灣2050淨零排放路徑及策略(資料來源:國發會111.3.30公布)

建築能效標示制度的優化與推廣

為了推動臺灣建築物的能源效率提升,TBERS系統將建築能效標示納入綠建築標章,使得建築業主能夠根據清晰的能效等級選擇高效節能建築。內政部也積極推廣智慧能源管理系統(EMS)及數據分析技術,透過物聯網和即時監控使建築的能源管理更為精準。對於民間建築的能效提升,政府提供多項激勵政策,包括稅賦減免、綠色金融支持和支持容積獎勵,促使既有建築和新建建築能夠快速達到淨零建築標準。通過將能效評估系統與綠建築標章相結合,政府進一步強化了建築物的能效基礎,並預計將平均建築節能率提升至30%。

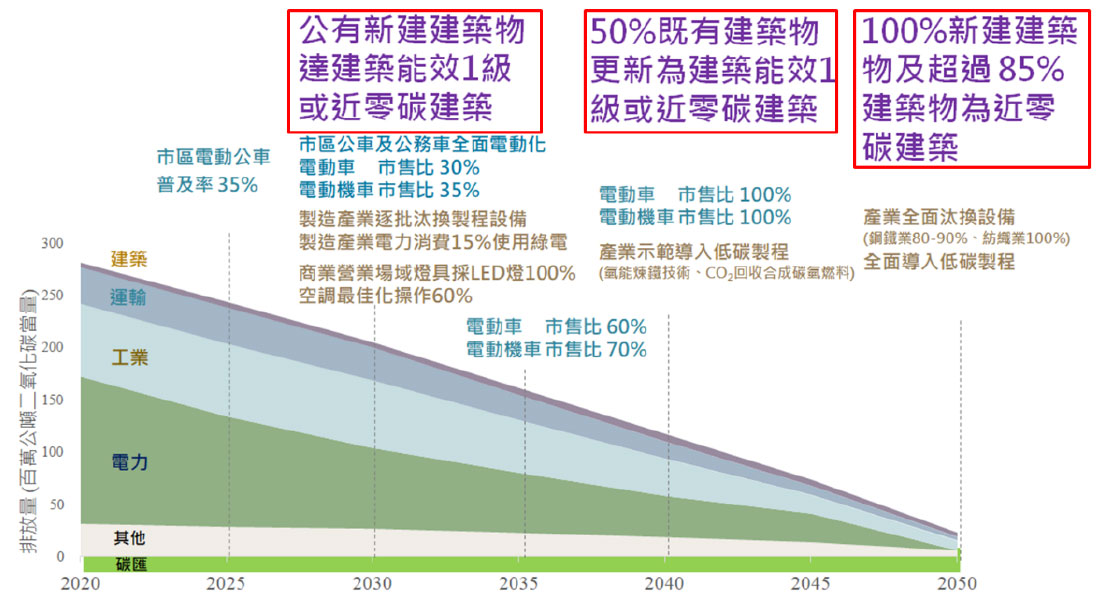

2024年內政部針透過審視「建築能效標示」數據後,挑選了表現優異建築作品予以表揚(詳圖3)。授證名單包括:中台灣創新園區、和泰興業中部分公司第一期廠辦大樓、中國信託商業銀行行政大樓、合作金庫商業銀行總行大樓、群光智慧綠能大樓、遠傳電信企業總部大樓、內政部建築研究所材料實驗中心、滬尾藝文休閒園區、三重區龍濱段393,470-1,471地號危老重建案等建築物均取得「建築能效第1⁺級」,另外國泰人壽台中烏日大樓、瑞光大樓2等二案更取得0級(淨零建築) 的優異表現。

圖3 內政部近零碳建築授證典禮暨論壇(資來來源:台灣綠建築發展協會)

國泰人壽台中烏日大樓案例介紹

頗具代表性的建築物案例更展現了引領淨零建築與建築能效標示推動的示範。例如,國泰人壽台中烏日大樓(詳圖4、5) 整體意象置入地理尺度的架構中,在外殼主要立面以「具穿透感的垂直序列」作為設計概念,由垂直向度不同寬窄序列韻律的斜板牆組合成整體性框架,結合室內空間及露臺創造出一系列視覺層次豐富的綠色中介空間。在空調上採用綜合建築、機電及空調之設計,模擬能源成本省36.8%;空調採VRV架構並配合分區控制及監測。照明皆採LED燈具及搭配不同空間使用控制照明亮度,針對個別空間及多人共用空間,採不同的照明方式控管亮度,並安裝永久性熱舒適監測系統。總而言之,此案於設計規劃時,將建築外殼、空調設備及照明燈具等良好節能設計融入,為0級(淨零建築)標示。

圖4:國泰人壽台中烏日大樓(資料來源:國泰人壽保險股份有限公司)

圖5:國泰人壽台中烏日大樓節能設計(資料來源:國泰人壽保險股份有限公司)

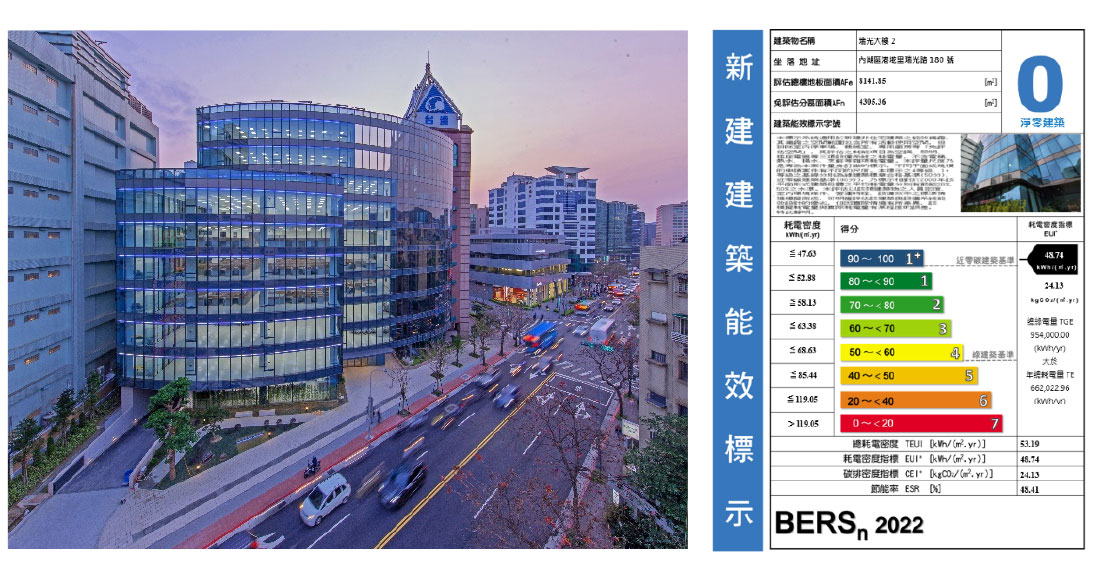

瑞光大樓2案例介紹

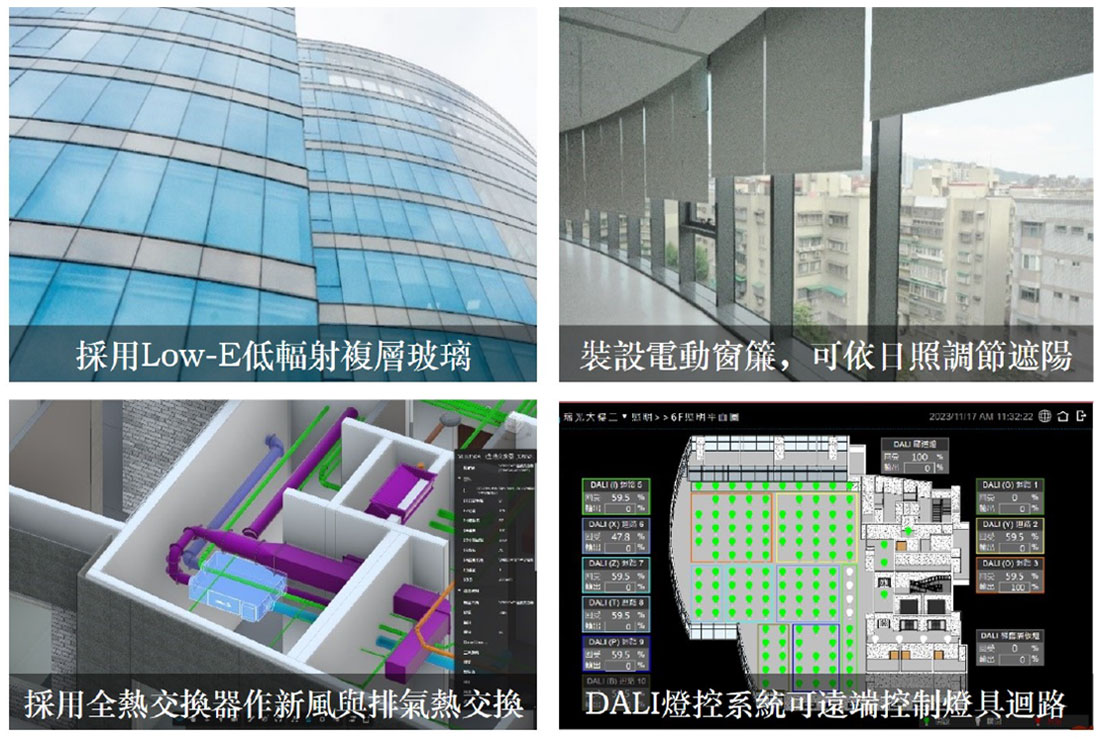

另一個也獲頒0級(淨零建築)標示的案例為瑞光大樓2 (詳圖5),其建築外殼開窗採用Low-E低輻射複層玻璃,同時兼顧隔熱及採光,且另外裝設電動窗簾,可依日照調節遮陽,另外屋頂架設太陽能板,提供再生能源的同時,也能同步阻熱。在空調節能設計上採用全熱交換器,利用新風與排氣進行熱交換,回收排氣中的顯熱和潛熱,減少新風處理能耗,另外冰水主機、冷卻水塔風車、水泵皆採用變頻器精準控制,提高空調系統節能效果;空調箱和排風機採用節能EC風扇,無須電抗器、變頻器、皮帶輪等設備,可節能約30%。在照明設計上採用DALI燈控系統,可遠端分區及個別控制燈具,並與能源管理系統整合,實時監控與分析,配合需量控制優化負載分配,以及採用可調亮度的LED節能平板燈,且靠窗區域設置晝光感應器,可依自然光調整亮度。本案有效的將建築節能、創能及儲能融入於設計,進一步降低了對傳統能源的依賴。

圖6:瑞光大樓2(資料來源:台達電子工業股份有限公司)

圖7:瑞光大樓2節能設計(資料來源:台達電子工業股份有限公司)

臺灣淨零建築的挑戰與展望

雖然臺灣在淨零建築推廣上取得了顯著成效,但依然面臨諸多挑戰。例如,高效節能技術的安裝成本偏高、建築主對節能改造的認知度和意願不足,以及再生能源基礎設施仍待完善。為解決這些挑戰,臺灣可考慮進一步加強補助措施,並對綠色技術投資提供稅收優惠,支持民眾和企業在建築設計中加大節能技術的採用(詳圖6)。此外,臺灣需進一步擴展再生能源的基礎建設,尤其是偏遠地區和大都市中的分布式能源系統,為實現能源自給奠定基礎。

面向未來,臺灣在淨零建築發展的長期目標上,需要透過前瞻性的政策設計和技術引進支持低碳轉型,並推動智慧建築技術、物聯網和智能管理系統的應用,以提高能源管理的精確度和效率。在國際合作方面,臺灣可繼續參與國際氣候變遷組織,並深化與各國的合作交流,以確保在淨零建築領域的領先地位。臺灣的跨部門協作和政策引導,將為建築部門實現2050年淨零排放的目標提供穩固的基礎,並朝向智慧城市和永續發展目標穩步邁進。

圖8:補助、獎勵既有建築能效改善(資料來源:內政部建築研究所)

|

|

| |

| ※本文圖文非經授權不得轉載,洽詢授權,請E-Mail至contact@aimag.tw[ iBT數位建築雜誌聲明 ]※ |

|